| 我和可染是两个苦人儿。我母亲在战争年代因在河滩洗衣感染了破伤风,一天后过世,父亲因此双目失明。家中有3岁小妹、5岁的三妹、7岁的弟弟,大姐只好外出找工作养家。家遭几次轰炸,赤贫无依,我是靠国家贷款上完艺专的。可染出生在一穷二白三无文化的家庭。他父亲先是打渔为生,娶了卖青菜人家的女儿为妻,勤劳持家,开个小饭铺。因父亲早亡,饭铺只好停业,姐妹又多,可染16岁即担起供养全家10余口人的担子。抗日战争开始,他投奔武汉周恩来同志领导的三厅进行抗日宣传工作。武汉失守、长沙大火,周恩来同志带领他们行军撤离长沙,转移到桂林、贵阳,最后到重庆。因长途跋涉,除身上穿的,他所剩无几。后又得知妻子病故,贫病交加,患高血压、失眠等症——几乎自身难保。

我同可染的妹妹李畹是同学加好友,因此与他相识。那时他病得骨瘦如柴,手拄拐杖,走起路来摇摇晃晃。1944年初,我们结婚后才了解他的实情——全身红点,瘦得只有一层皮,肋骨腿骨看得清清楚楚。我心酸难忍,但不敢告诉他妹妹,因为她还要靠哥哥帮助生活,如知此情况怕她不愿张口。当时我想,今后一定要在事业上扶助他并把他的身体调理好。因为在战争年代结婚,老人都不在身边,李超士教授做我的主婚人,林风眠院长为可染的主婚人,刘开渠是我俩的证婚人。结婚当天一起吃了顿饭,没有今天什么几大件。借了学校的木本色的单人床、一块画板和两把高腿条凳,借到了学校附近老乡堆草的一间屋,又向老乡借了一张桌面有裂缝、四腿会摇晃的方桌,一把窄的条凳。房子是土打的,地面墙面都七高八低。为表示为新房,我和李畹买了扫把和石灰,把墙刷了一下。不刷还好,一刷更花了,但是意思到了,是新房,再没有别的了,幸好我们有两双手。

我们俩都是旧中国的目睹者,旧社会的见证人,战争年代的幸存者。我们俩又都是文化人,唯一的想法是如何为自己苦难的国家做些什么。

1949年,毛主席在天安门城楼上庄严宣布:“中国人民站起来了!”这豪言壮语,令全国人民无比激动。可染更下定决心全身投入到中国画改革的工作中,用自己的成绩为国家和民族在世界上争得应有的尊重。我尊重他那种艰苦奋斗、谦虚求实的精神。他对知识的渴求似贪吃的饕餮,无止境。学生时代,可染进了图书馆就废寝忘食,中午吃饭时请管理员把他反锁在里面。为了在事业的探索中获得更大的自由、攀登高峰,他加强基本功修养;拜师求教,不断加深自身素质,一生不辍。晚年他篆刻了一枚印章“白发学童”。

可染改革中国画的工作是一件非常不容易的事 。因为中国画是我们的国粹,要想改革和发展,不花大力气是不行的,甚至用一生的精力还不够。文化事业的发展,需要更多的人参与,一棒接一棒、一代接一代传下去,如不能坚持到底,可能一无所得。可染深有体会,他说他一生没有做过好梦,经常从噩梦中惊醒。在高的阶梯上想再上一层太不容易了。他曾经有一印语“峰高无坦途”。后来,家乡徐州为可染百周年搞活动,我写了两句话:“历尽难辛闯四难,只为弘扬民族魂。”我敬仰可染,更因为他爱祖国爱人民的情操,对自己民族文化的热爱和执着,对艺术精益求精的精神。所以在与他共同生活的半个世纪及他去世后的20年中,我为实现他的理想而努力工作,从没有一天停止。

1989年,可染猝然辞世,没有留下遗言。他的那部分遗产,今按继承法由法院分割处理了。惜!但我不能屈了他的一片爱国之心。今天把属于我的这一部分作品,作为可染和我及三个子女李小可、李庚、李珠的心意共同捐献给国家以筹建李可染艺术馆。

我希望正如冯远同志在可染百年活动中说的:“李可染的艺术好比一口很深的井,越往下挖越有东西。”最近韦江凡因脑血栓在医院住了半年,刚出院回家,即给我来了个电话,激动地说:“可染先生常对同学们说,你们挖井,不能东一下、西一下,要深挖下去。”韦江凡说:“这次我在医院看到可染百年画集,越看越觉得可染先生人物画这口井、山水画这口井挖得多深呀!”我非常感谢!北京美术馆的建成,会使这批作品便于广大书画爱好者探讨研究,为后来者、外来者了解20世纪中国文化起到桥梁作用,为深挖中国文化这口井尽一点力。

无锡梅园(国画) 李可染

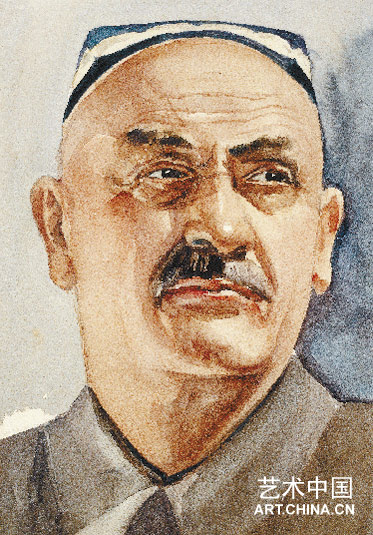

维族老人肖像(水彩) 李可染

|