《无题》(局部),201×184×15(厘米),铁板,中国碎瓷片,铁丝,2010~2011

“一个希腊人,一个意大利人,一个地中海人,一个欧洲人”

1956年,库奈里斯20岁,从希腊家乡比雷埃夫斯搬到罗马,进入罗马美术学院学习。起初几年一直在绘画,然后他创作了他的符号和字母作品,大的黑体字、箭头或者数学符号,“尺幅和我的房子一样大”。在他眼里,社会是“完全没有精确的框架”的片段,所以艺术也是片段式的,充满戏剧性。

1967年他在画框里放入了一只活鹦鹉,两年后他拉来12匹马并拴在罗马L'Attico画廊的四壁展出,两次都彻底颠覆了当时艺术的边界。马匹是艺术中常见的符号,在西方,从希腊时代的巴特农神庙到卡拉瓦乔的作品里,都可以看到马的形象,但不同的是,库奈里斯牵出的是12匹活马。从他采用动物创作之后,当代艺术在后来逐渐盛行以动物为媒介的艺术现象,如20世纪90年代初英国“年轻一代”的艺术明星达米恩·赫斯特(Damien Hirst)剖过牛,比利时艺术家威姆·德沃耶(Wim Delwoye)画过猪。而库奈里斯区别于后来激进者的地方或许是,“知道自己要去哪里冒险”。他不会去寻找公众,他不在乎这个。他自视为浪漫的理想主义者。

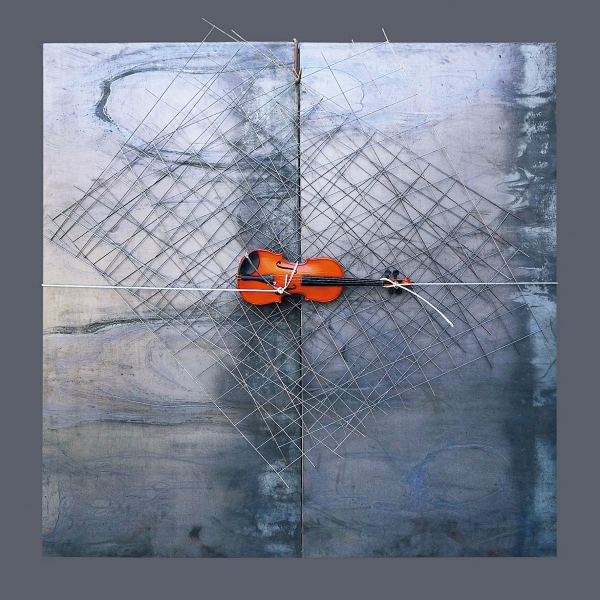

《无题》,200×180×20(厘米),铁板,钢丝网,小提琴,钢丝,2010~2011年

在他那只著名的鹦鹉现身画框的1967年,“贫穷艺术”运动(Arte Povera)也在意大利由批评家杰马诺·切兰(Germano Cerlant)命名了,库奈里斯是促发这个命名的为数不多的年轻艺术家中的一个。这一运动并不局限于意大利本土,切兰在1967年写的《贫穷艺术》一书中,提到了意大利艺术家马里奥·梅兹、库奈里斯、鲍里尼和皮诺内,也包括德国艺术家博伊斯、荷兰艺术家迪贝茨以及美国艺术家卡尔·安德烈等人。“贫穷艺术”主要指艺术家选用废旧工业材料和日常自然材料或被忽视的其他材料作为表现媒介,注重它们的重量和结构的对比,推崇形体本身的意义,艺术家们一边旅行一边创作。“对他们来说,重要的不是再现,而是一种姿态。”“这种以原始而质朴的物质灵活建构的艺术方法和艺术形态被认为是观念艺术的一个流派。”

在这之前,有波兰戏剧家格洛托夫斯基提出的去除一切附加物的“贫穷戏剧”。而在差不多同一时期,意大利产生了以德·西卡、罗西里尼、安东尼奥尼和费里尼为主将的新现实主义电影运动。从戏剧、艺术到电影,都是带有战后问题的一代艺术家。库奈里斯本人也强调“贫穷艺术”意味着戏剧感,而这种戏剧感从文艺复兴早期的卡拉瓦乔开始,就一直存在于整个意大利传统。

1986年,国际艺术杂志《Flash Art》有一期刊登了库奈里斯和博伊斯、安塞姆·基弗、恩佐·库基的对话,在谈及创作中个人的能力时,他说了一句可以透彻呈现他全部艺术建构观念的话,他说:“当博伊斯戴上麦克风,我觉得这就变成了文化的一部分,因为博伊斯具有将麦克风转化成文化的能力。”

生活中,库奈里斯把自己标识为“一个希腊人,一个意大利人,一个地中海人,一个欧洲人”。他说,作为艺术家,他在意大利找到了一种逻辑和一种语言,所以在这个意义上,他“以为自己诞生在意大利”。但离开希腊56年后,他仍是一个捍卫雅典卫城和《荷马史诗》的希腊人,骨子里具有游吟的“希腊性”。谈话中,他不断提到《奥德赛》的意象:一个为了寻找理想国而不断旅行的人,“奥德赛,这个名字本身的含义就是指‘别离’或与之相关的语词”。他说,在希腊文学里,“重返”(return)意味着结构变化,每件事物都可以在重返中得到解释。但他更关注“别离”——“对我来说没有重返,或者说,重返了就立刻出发。”在艺术创作中,库奈里斯认为混乱和缺乏秩序感不是一回事。他说:我的作品本身表现得缺乏秩序感,但前提是内在必须有秩序,否则,表现出来的就是混乱。

采访结束后,摄影记者过来为库奈里斯拍照。他拒绝返回展厅和自己的作品合影,要求我们把咖啡馆里的大咖啡机当作背景,因为他喜欢机器顶上的那只鹰。看完照片,他举起拳头晃了晃:“看,我多像一个19世纪的革命者。”

|