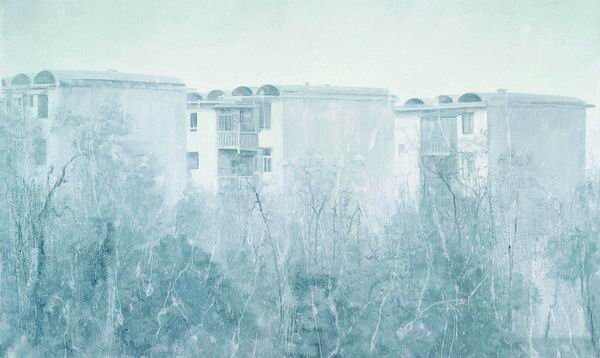

筒子楼 筒子楼 赵子龙(以下简称赵):你的画面中出现的筒子楼、花园洋房以及园林,的色彩都比较单一,为什么? 王海川(以下简称王):可能更多地是为了感觉中国传统精神与当下的关系。我认为艺术就像生活一样,从本质上出发,越简单越好。当很多东西去掉以后,剩下的就是精神性的东西,也就是本质。我的绘画一直在思考这样一个问题,我个人也在一直思考生命的本质。我最早画的是地中海、西班牙、美式风格的高档小区,这可能是现代生活的一种表征,但你会发现这种形象里面有非常“不自然”的感觉。人很容易陷进这种现代化的潮流中,放弃原本的文化生存以及原本的文化思考,从而使得现代人处在一种“无根”的状态。现代的事物固然有很多合理的部分,它符合我们此时此地的生活;然而同时全面的抛离过去又使得人们的生活无所适从。此外,我的绘画涉及的是一个集体记忆的问题,也就是我们能从我们的历史中找到什么。比如筒子楼,每个窗户都有故事。它不仅仅是一种再现,而是承载了我们那个年代的生活状态和生活气质。当时的邻里关系与今天完全不一样,那时哪家炒回锅肉,哪家发了奖金把阳台用瓷砖装了一下,大家都清楚——那种邻里关系中有人和人的关系中很美好的一面。我觉得我们这一代人现在越来越难以善待我们的历史。出于某种情结,很多艺术家在涉及历史的时候,内心充满了哀怨和愤懑。我的感觉是,我们的过去虽然有灰暗的一面,但是也有温暖、快乐、柔软的一面。今天的人仿佛特别欢迎我们去控诉,但如果我们内心足够真诚的话,我们会知道过去的日子里有我们的生命。我试着在画一些带有历史色彩的图像时,去掉那些情绪化的东西,看看剩下的是什么,我认为那可能就是我们真正的“过去”。 赵:与其说你关注的是现实生态,不如说关注的是精神生态。 王:是的。比如《人工林》。大家认为人工林是绿化,绿化就是改善生态,但我认为这是个误解。人工绿化仅仅是生态的一个表象或者环节,并不能真正解决生态问题。日本的森林覆盖率是70%,但每年三、四月份,花粉四处蔓延,20%的人都会患上花粉症,而若干年前并没有这个病。花粉症的原因就是因为人工林。日本的建筑大部分是用木头,所以大量的种植人工林(以一种杉树为主)。在一个和谐的生态里,林子是需要和其它的树一起共生的,但是人工林里边没有一根杂树,有杂树全砍掉。我觉得这是对自然生态的一种畸形塑造,所以引来了自然对人的报复:花粉实际上就带有侵略性,报复性。中国现在也在大面积植树造林,只是中国短时间内不会出现这个问题。这个问题的根源在于人类存在着一种对物质的需求,而并非发自内心的想去爱这个自然,这不是“和谐”的概念。就像我们现在需要水泥,所以水泥就会大量出现,但水泥可能是两三百年也不能还原成土。最近我们感觉天气反复不正常,为什么会这样?再比如三峡工程,到底是不是需要这种方式,会不会对气候及生态产生重大影响,这都是问题。“和谐”是一个整体而持久的概念。如果把地球看成人的身体,那么我们要用中医的整体理念来调养和恢复,但是今天我们采用的是一种类似于西医的“植皮”“毛发移植”的理念。另外我们为什么会如此急切的发展?我们的发展到底是为了什么?我觉得首先要解决这个问题。  人工林 人工林 赵:你认为我们的理想居住状态是什么? 王:本质上还是回到一个中国化的状态,也就是一个和谐和包容的状态。我去过陕西的窑洞,当地的居住结构是非常好的:生活的建筑结构、邻里的关系、交通组织,关系是非常密切的,现代的商业也完全能够加进入,那种结构是更适合中国传统的一些东西。“建筑”本质上是居住,同样也是家庭聚会最重要的一个场所——人与自然的关系为基石之上建立起来的人与人伦理关系。而我们现在的单元楼、单元房显然是不能满足这个要求的,现在我们邻里之间的关系完全是一个摆设。 赵:你的画面感觉很虚,偏冷。 王:面对前面说的那些问题,我有一种“逃逸”的情结。我的画面是一种逃逸方式,画面的内容也是一种逃逸。 赵:那你是怎么看中国的“隐逸”传统的? 王:隐士文化一方面是一个传统——隐士不得志之后的何去何从。“志”就是自己的理想与现实结合,实现个人价值。但是往往很多人不能得偿所愿,然后就有归隐之心。实际上现在商业社会的进程中,能通过商业现实来实现自己全部人生理想的人,非常的少。我自己也从事过商业,后来发现很多理想无法通过商业来实现,所以我今天在这里绘画,其实也是一种“隐”。隐逸文化从另外一个角度去说,也给知识分子提供了另外一种自我完善的途径。一旦生不得志,也不必心如死灰,而是依然有向善的、体现生命价值的可能。这实际上是中国人心胸豁达的一种体现。“独善其身”实际上不是逃避和虚无,反而特别适合一个浮躁的时代。当下中国社会是一个建设期,“建设”最重要的是从个人做起,从个人做起首先要“自善”。  人工林二 人工林二 赵:谈到“自善”,你画的那些树林对面,就是你画的菩萨像,这个很有意味。这是否预示着你找到了解决问题的方向? 王: 本来我的作品中很少出现人物。但我去麦积山看了北魏的造像之后,深受震撼。当时有一种性冲动在里边,那种性冲动实际上是无对象的,就是感觉当时整个大脑完全一片空白,它已经超越了我们传统意义上说的“生理反应”,它是一个更高境界的“精神反应”。我们看以前古人些巫山神女,写洛神,写“神交”,我觉得就是这种感觉,很奇妙。从形象上来看,这个佛像既不像女性,也不像男性,它是非常中性的,但是又那么完美,可能所谓和谐就是阴阳调和,中和之美。事物一旦不偏不倚了,就会“正”,就会摆脱因为极端而产生的刺激,就会呈现出本质。如果这是一个终极的话,可能这就是答案。我们必须通过很多“问题”才能到达那个完全荒凉的地方,这个荒凉的地方就住着“神仙姐姐”。这种高度给了我们一个可能的框架,让我们在现实中寻找,如果够幸运,就能找到那个中国式的眼神与微笑。 赵:你对生活的态度是什么? 王:现实生活总是有不如意的一面,但如何以德报怨、和解矛盾是当下中国人应该具备的一种生活态度,这才是真正意义上对生命的尊重。我认为人类最愚蠢的行为是报复。古人说“桃李不言,下自成蹊”,如果我们每个人都能做到独善其身,用个人的言行影响到自己的亲人和下一代,这世界自然会更好。对于一个卑微的个人来讲,这也就够了。真、善、美是今天是三个很庸俗的字,为什么今天变得庸俗,是因为大家都对它失望了。但如果我们相信真善美的存在,它就会存在,人和世界的关系就会很好延续下去。 |