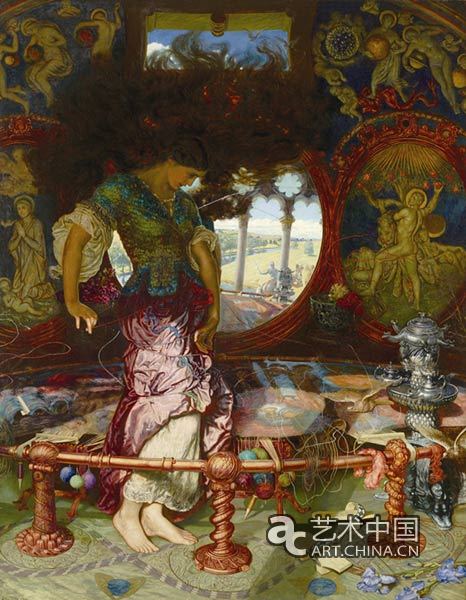

如烈火般的自由灵魂 2012年年末在泰特美术馆举办的“拉斐尔前派的艺术家们:维多利亚时代的先锋”大展中,有一幅据说极少露面因而万众期待的作品——威廉·霍尔曼·亨特 (William Holman Hunt)根据19世纪英国桂冠诗人丁尼生(A.L .Tennyson)的同名诗作而画的《夏洛特小姐》(The Lady of Shalott)。若将莎士比亚笔下的奥菲利亚比作一朵未绽放便落下的花儿,那么丁尼生笔下的夏洛特小姐就可叫做昙花小姐了,不仅惹人怜惜,更叫人痛心:像许多传奇故事那样,夏洛特是一位受了诅咒且被关在塔上与世隔绝的小姐。她以编织度日,只能透过一面镜子看窗外的世界——因为一旦她望向窗外诅咒就会成真。有一天,镜里出现一位风姿飒爽的骑士,见他策马而过,夏洛特忍不住冲向窗前,瞬间,镜子破裂。想到诅咒已成真,夏洛特更加奋不顾身,她离开了塔楼,坐上一条小舟顺流而下。最后,她在小舟上血液凝固而死。虽然这看起来又是一个为爱而亡的故事,但细想,其实不然。不似奥菲利亚,夏洛特的悲剧不在于爱情,而在于她的死是由她的“生”所带来的。 这里,我说的“生”指的是生命意识的觉醒。故事中的爱情不过是一个使夏洛特奋不顾身奔向真实世界的触发点——终于,她受不了虚幻的镜像。在本质上,那是她从一名囚徒到试图成为一个自由人的举动。结局是夏洛特真的受诅咒而亡,她爆发出来的对自由的向往如昙花一现,强烈而短暂。亨特画的是正在编织的夏洛特看见镜中骑士那一幕:彩线和织物是如此之繁缛,仿佛把这位小姐缚住了;梦幻般的阁楼是如此之美丽,但其实是个牢笼,将这位小姐囚禁住了。对比之下,镜中反射的那个外面的世界呢,是那么的纯净、明亮,又那么的辽阔!看见骑士,夏洛特小姐心动了。但这心动也许并非仅仅因为骑士?也许还因为骑士驰骋于上的大地?那正是故事高潮前的一瞬间。 3月刊中的《自然与天真之心:拉斐尔前派之旅》讲到米莱斯笔下的奥菲利亚处于由生往死的临界点上,惹人怜惜,而这里,亨特笔下的夏洛特小姐则恰恰相反,是处于由“死”往“生”的临界点上,给人以振奋人心的力量。不过,夏洛特的故事说到底还是一个悲剧,拉斐尔前派的另一位画家约翰·威廉·沃特豪斯(John William Waterhouse)画过另一幅《夏洛特小姐》,表现的是夏洛特死前在小舟上吟唱绝响的情景,画面幽怨动人。这画是泰特美术馆的馆藏,作为馆中常设展时与米莱斯的《奥菲利亚》放在一起,但可惜并未选入这次的拉斐尔前派大展,不然就可以看到两位截然不同的夏洛特小姐。 女性自我意识的觉醒 说起女性对自由的向往,不得不提维多利亚时期是英国女权主义的重要时期。当时,不少人公开讨论女性的选举权、教育以及财产等方面的问题。在文艺领域,既有促进上层社会妇女介入公共事务的盖斯盖尔夫人,又有批评女性地位边缘化的作家夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Bronte)和乔治·艾略特(George Eliot)。在这样的环境下,拉斐尔前派的画家们想必也会多多少少受到女性“独立之光”的照射和影响。同时,他们对女性觉醒的关注也许和他们身边那些至情至性的女人不无关系:像上一篇里提到过的《奥菲利亚》的模特西德尔小姐,她后来成为了一名画家,可惜红颜薄命,嫁给罗塞蒂不久后就病逝了;另一个常在拉斐尔前派画作中出现的模特,风情万种的芬妮·康福思,则以不畏人言、我行我素著称;而批评家罗斯金的前妻艾菲·格蕾离婚后就成了米莱斯的妻子;还有诗人克里斯蒂娜·乔治娜·罗塞蒂(Christina Georgina Rossetti),画家罗塞蒂的妹妹,多次因宗教原因而拒婚。她们都是不愿屈从于礼教、自己握紧自己命运的女人。 其实关于女性的觉醒,亨特最著名的是他更早前的作品《觉醒的良心》(The Awakening Conscience),画的是一个情妇正挣脱她的包养者的怀抱、将目光投向生机勃勃的花园的情景。这幅画的角度取得相当巧妙,女主角想奔去的那个外面的世界正好是看画者所站立的位置,也就是画外;我们之所以知道她心之向往的是一个生机勃勃的花园,是因为画家安排了一面镜子在女主角的背后,我们从镜子里看见了一个窗外的花园。在包养者的“保护”中,这女孩只是一个玩物,仿佛一只笼中的金丝雀,而花园象征了自由且有生气的环境,也许她曾经沉溺于这安逸舒服的牢笼,但那么一瞬间她觉醒了,站起来,试图离开男人的怀抱。有趣的是,桌下的猫和小鸟恰好对应了这一关系,或者说暗示了故事发展的下一步,猫伸出爪子想逮住小鸟,但小鸟已经振翅欲飞了。这幅画曾得到罗斯金的高度赞誉,为了肯定其中的力量,他特别将它与当时的其他作品相比较,说那时候画廊里到处充斥着无数或是琐碎、或是无力、又或是引人入歧途的作品,而亨特的这一幅画却蕴含着深刻的思想。 所以,拉斐尔前派画中的美女身上所散发出的常常不是柔媚,而是一种更有力量感和生命感的特质,仿佛在她们漂亮的面容与躯体里面有什么正在萌发,蠢蠢欲动。对这种难以名状的东西,我们姑且可称之为“觉醒之心”。而“觉醒”是多么飘渺的一个词,仿佛是一样无以名状、看不见更抓不住的东西,但拉斐尔前派兄弟会的艺术家们就抓住了,将由死往生、从被困到解放的种种临界点准确捕捉并放在画布上,魔术师般将瞬间变作永恒,让我们看得见。由此固然可见他们心思之细腻、目光之敏锐、手艺之精湛,而更可贵的是,他们有着发现女性觉醒之美的眼睛和表现女性觉醒之美的心。 (文:王纯)

《夏洛特小姐》(Lady of Shalott), 约翰·威廉·瓦特豪斯(John William Waterhouse),1888,布上油画,153cm×200cm,英国泰特美术馆藏约翰·威廉·瓦特豪斯出生于罗马,其父亲也是一个画家,他和大多数拉斐尔前派的画家一样毕业于皇家美术学院,其作品常取材于古典文学和历史故事。

|