|

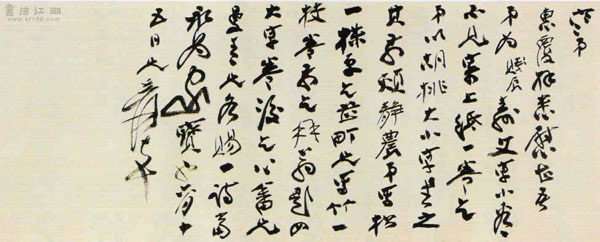

1959年春台北历史博物馆首次举办张大千国画展,于右任主持揭幕,张大千同年秋返台访友。此照摄于台北松山机场,左起为张维翰、于右任、张大千、张目寒、张群。

对于“张大千”,我想多数人,包括我在内,还是停留在诸如“五百年来一大千”之评;临摹石涛乱真迷惑专家之闻;费时三载、费金千万远赴敦煌研究壁画之行;会晤毕加索,被渲染成中西文化高峰对决之论;其好美食、美色;其有才、有财;近来又添其泼彩画作在排场拍出亿元高价,成为近代以来第一位作品过亿的画家等等。所有这些与大千先生有关之故事传说,渐将大千先生符号化,大千先生头顶也似乎越来越笼罩着一圈圈炫目的光环,让人不得亲近。所幸,余近来得睹张大千致其盟弟张目寒先生的一批信札,在整理这些饱含苦乐情怀、真实不虚的信札中所关涉的人与事,颇能感触大千先生的真实心境,也不由慨叹,张大千真不愧于“五百年来一大千”之盛誉,其之所以在近代中国画坛广受关注,绝非凭空捏造、肆意作秀。张大千之所以成为张大千,跟他的天性禀赋和丰富的人生阅历及时代机遇都有着千丝万缕的关系。

这批信札共计五十余通,时间跨度从上世纪三十年代至七十年代,是大千先生十分重要的艺术时段,透过这些不饰粉墨的字迹,可以感受到大千先生真实而丰富人生经历,也揭示出他之所以得享大名的因由。在我看来,其成功的原因主要有三:

其一:一个人之所以成名,首先要“术业有专攻”,即在本专业一定要有自己的创见,而何以形成创见,非要广闻博取,海纳百川,兼收并蓄,最后熔铸一炉,自成家体。大千先生艺术沿革,此处不表,单就其信中数次提及着目寒先生代为其收藏古书画,就足见大千先生艺术取法路数之正、代价之大,远非一般画手所能比拟。大千先生收藏极富,其收藏并非为了炫富,而是为了能直接面对原迹取法。如在一封致目寒先生信中言:“去年所见宋人赚兰亭图,兄断为居然、又有宋元画册页一牛望月而喘、一络腮牧人扶杖,此二幅时时往来于心,乞设法先照来”。在另一封信札中大千先生着目寒弟询问某藏旧画之周姓后人居于台湾何处,为的也是想要收藏其手中所藏两部宋元册页及宋人沈子蕃所绘缂丝青绿山水轴。而且在信中特意叮嘱目寒“此三件兄有意得之,弟如寻得,可与讲价,托言他人,千万不可说是兄买”,因为:“一知为兄,则价钱将抬高也”。这些信读来极是有趣,盖大千先生收藏是为了学习,但在旁人看来,你张大千有的是钱,既然你要买画,价钱肯定高。所以为了能收藏到自己的心仪之物,不得不委托目寒弟代为讲价。这也见得出大千先生好古、崇古之深。即如其二哥张善子说“八弟季爰嗜古如命,见名画必得之为快。甑无米、榻无毡,弗顾也。”张大千不顾一切收藏眼见心爱之物,得宝后并不就压了箱底,炫富斗奇,而是为了能日摹巨迹,深加研究,而且他收藏了古字画,并不就自己独享,而是与大风堂门人及至好亲朋同享。在一封信中大千这样写到:“每年皆须外出旅行,友朋门生往往借观”,说的就是其原来在成都时,收藏了很多古字画,每年外出旅行,总是随身带着古旧字画,以便让门生故旧至好亲朋借观,这不由不让我对那些曾经随伺大千左右的门人表示欣羡。就像台静农先生当时在四川江津时,喜欢倪元璐的作品,每天以临摹倪元璐的帖子,张大千知道以后,就检出其自藏的倪元璐的几件原作送给台静农,让其直面原迹。此种爱古、尊古但不吝啬的作为,五百年来怕真是无人能做得到。大千先生入古之深,除了与他广为搜罗历代名迹有关之外,还与他购藏之后详加研究行诸文字有极大关系,就是从学理上对旧物进行仔细比对。比如其收藏了大量的石涛作品,可谓海内第一,他不仅从石涛原作取法,更是对石涛所作字画详加研究,最后还写成一部《清湘老人书画编年》,致信目寒将此部编年稿寄给他,还说“待志希(罗家伦)所藏即可付印”。如此说,大千先生临摹石涛以致乱真,是有理由的,试想,连他拥有如此多石涛原作又极具才情的画家都临摹不像,实在毫无道理。也正为大千先生有这样的物力、心力,才使得他对自己的鉴赏眼力颇为自负,其在《大风堂名迹》序中写到:“世尝推吾画五百年来所无,抑知吾之精鉴,足使墨林推诚、清标却步、仪周敛手、虚斋降心,五百年间,又岂有第二人哉”。透过这些文献史料,我们就可得出,大千之所以成为大千,主要是其在艺术本体上的自觉研究和高端取法,如果他没有在术业上有专攻,倘若没有他如此爱古、习古、化古的心力,即“业”不立,他就是将牛皮吹上天,怕也是幻梦一场。

其二,大千先生是用生命在真诚交友待人。一个人仅有天分,不足以感人,也无以成事。他必须得有一批志同道合、情同金石的挚友。张大千是个喜爱热闹的人,他喜欢交朋友,喜欢和好友做一辈子的好朋友,好朋友若不与他信,他就会落寞。他是有些怕寂寞与独孤的,但凡友朋有求于他,哪怕他就是用自己的生命作为代价,他都会舍命陪君子。大千先生身上颇有些江湖做派,这与他早年在匪帮当过一百天的刀笔师爷有关,好在他后来离了匪帮,入了文行。但他把江湖做派中情重金石、两肋插刀的义气用在艺术生活中,使得他的朋友是越来越多,因此每次他的画展或者其他诸事,如迁家安居等,都有众友相帮。那些朋友之所以愿意帮大千先生做事,那是因为大千先生从不会亏欠任何人。他付出的情义比他获得的情义要多得多,但是大千先生从不会算计这些,对他而言,朋友,是灵魂的依托。此批信札中有一封信述及其香港至友高岭梅二十余日没有给他写信,这就使得大千先生十分落寞,他给目寒信中说“画展闭幕之日得弟书,得诸友之助,至为圆满,欣甚幸甚,惟至今已逾二十余日不得岭梅之书,又甚怅然”。那么,大千先生以生命待友的方式之一,就是赠画、赠物,大量的赠画。朋友的寿诞,赠画;朋友的父母长辈寿吉赠画,给晚辈、门生、家人也是赠画;感谢朋友帮他做事,赠画;年轻时赠画,成名时还是赠画;得享大名时依然赠画;在八十五岁生命将尽的时刻,依然在为门生题赠诗文而倒在画案,即或是生命垂危,还让家人抱二十本自己的画集,要尽力题赠诗文给门人。他的一生就是在这样不断的赠予过程中升华为浓浓的情谊,而受赠者不仅在当时感受到大千先生的深情厚谊,就是在现在,依然能享受到馈赠的福报。试想,这样以命真诚待友的人,人们不能不怀念,也不能不敬仰。

请看摘录的此批信札中张大千有关赠画、待友的记录:

(1) 髯公(于右任)盛情嘱画,草草写上;

(2) 髯公(于右任)寿画将于日本寄呈;

(3)台老伯八旬寿画及实秋(梁实秋)生日画、杨惠公登玉峰图、赠仲英画此数幅皆展列;……前寄(分三次寄)二十九幅已嘱仲英加托转赠诸友否?千乞即送出,不必待兄到时方送,至要至企。

(4) 赠赵友老之美金四白已交其义女孙女士亲收,千万往告知为要;

(5)联合国友人张孟休兄与兄至好……孟休抵台必访吾弟,乞为兄招待之,不必忠国,火车站渝园甚好,孟休川南人,渝园家乡味当最喜也;

(6) 稚柳吾弟足下,久不奉书至以为念,前日寄奉祝老伯母寿轴,想已收到;

(7) 方宇兄已先去纽约,托兄买青绿二色寄赠心畬兄,忘其住址,乞弟转去为感;

(8)髯公(于右任)祝寿画,将于香港寄呈之……连得稚柳、无量(谢无量)消息,为之黯然。前闻有八百万稚柳可赎,即去函六侄速为营救;昨得来书,知前言不实,奈何奈何;

(9) 虹娣(朱紫虹,张目寒夫人)为畹(杨婉君)改衣谢甚,虹娣体弱乃以此累,歉仄万分,包袱二张,乞收;

(10)心畬所需纸一百张(二种)、子和册子十页、潮风四管又小笔三包分赠静山、又绍杰兄山水一幅、行简又海苔二罐……托至友王方宇兄带上……王方宇兄耶鲁大学教授,兄数过美,得方宇兄照拂,返台不久仍去美国,弟为我招待为盼。渝园四川风味故佳,能得志琼作数菜则尤所欣慰也。

(11) ……台伯母寿画(为张目寒的母亲生日祝寿)当在日写呈。

以上所录,仅部分,但足以见出大千先生待友之诚,且不说为朋友赠画赠物、单就每封信末尾都会写署上问候目寒夫妇及其父母的寄语,都可见出大千先生温柔敦厚的待人之道。也正因此,他的画展才会有那么多的朋友去捧场,才会有那么多的门人愿意追随他云游四方,才会有那么多的家人视他为家族顶梁。尽管他也因此而累,因此而衰,他有时也会抒发“穷忙可笑”的慨叹,在晚年,他的老友张群先生为了能让他减少应酬,甚至亲自写了一帧座右铭劝诫众人“……凡在友好,均宜节省此老之精力,为国家珍惜一代之大师,而大千弟亦因勉节樽殂过从之烦,重一身之颐养,即所以延艺文之命脉。”但劝诫归劝诫、牢骚归牢骚,一转眼,他依然满面含笑应对四方,直到生命最后一刻。大千先生敬绘了那么多的佛像,其实他何尝不是一尊佛呢。

第三:大千先生是个可爱而有趣的人。古人曾言:人无痴不可交,原由就在于,一个人没有点痴劲,是不好玩的。张大千好玩,会玩,玩的尽兴,玩的风雅。这也是大千先生之所以得众人称誉的原因之一。有关大千先生的趣事,只就这批信札所记闲写如下。大千先生好饲养宠物,他养过老虎、养过藏獒、养过黑猿、白猿、养过仙鹤等等,但凡能助笔下画资的,大千先生都会想办法弄来。倘若饲养宠物没了,他也会伤心不已。比如,其居成都时,某此致目寒先生信中提及:此次所带花木一一俱活,惟白猿昨日已死一头,为可惜耳。

于动物之外,大千先生最爱赏花,尤其是爱赏梅花,有时为了能看到梅花盛开的胜景,他常常打飞的直奔日本赏梅,而且自己去还不算,还呼朋唤友一起去。请看一封致目寒说他在法国办完巨幅荷花大展后即直飞东京赏梅,叮嘱目寒“速办理旅日手续,来东京为看梅之行,迟则梅花已过,千万千万”。据张大千研者王家诚先生所著《张大千传》所记,晚年张大千迁居台湾,有时为了布置庭院,时常着罗侄(张彼得)去日本花费巨资采购古梅,也不惜花费巨资从美国购买巨石海运到台湾摩耶精舍,在巨石侧遍植梅花,呼为“梅丘”,身后亦将骨灰葬于此石之下,爱到如此感人,怕是他最爱的东坡夫子也要引为三叹。再引一封信还可说明大千爱花之痴。此信写时其居住在四川青城山,照样是约目寒弟来成都赏花。信中说:“画展定古历本月底,至迟不过三月三,弟二十邀同虹娣就道可也,成都花事可爱,玉兰已过,海棠正开。弟到时正赏牡丹也,昨日已令济原弟入城觅会场也”。读罢此信,犹然见长髯大千携友朋门生家人子侄于牡丹花丛四下顾盼,然后聆曲品茗,好不快活。

大千先生于花木走兽多加爱惜之外,于后辈子侄的关爱亦是好玩有趣,他是个好热闹的人,对与子侄孙辈更是呵护备至,垂爱有加。其在巴西致目寒先生一封信中言曰:“台湾有中文童话数十种,如买全部挂号邮寄下,为诸侄及侄孙辈说故事也”,而且此事是“千万千万”要办的。足见其老玩可爱,童心不泯。此等好玩可爱之事,不仅体现在生活,在至友亲朋的文玩雅聚中,大千先生更是玩的熟络,玩的尽兴。众皆所知的其与张群、于右任、溥心畬、张目寒等至友之间的笔墨唱和书画十分丰富,此批信札中所记一事,即可见一斑。张大千某年生日,为弟的张目寒为其写了篇祝寿的赋文,但由于大千先生眼疾,看不见小字,于是去信寄去上好的手卷宣纸一卷,着目寒让其重新以核桃大小的字书写,然后亲自点将为此卷增色。其信言曰:“寄上纸一卷乞弟(张目寒)以胡桃大小字书之,其前烦静农(台静农)弟写松一株,乞芷町兄写竹一枝,卷前乞髯翁(于右任)题四大字,卷后乞心畬兄(溥心畬)、曼青兄(郑曼青)各赐一诗,当永为家宝也”。我在注解中说,中国文人之间的笔墨唱和实在风雅,而此种风致,西域诸国之人是断然玩不出的。

仅此三点而论,一个究于艺事,至死不忘其本之人;一个博爱众友,舍命陪君之人;一个痴爱众生,好玩得趣之人,不能得享大名者,那就怪了。作为当代一名追求艺术之晚学后生,能得幸睹此文献、书艺俱佳之迹,更从中获得如此感概,想也是大千先生于冥冥中恩惠于我。

此诚幸哉,燃香奉拜大千乡翁。

|