|

子曰早期宣传照

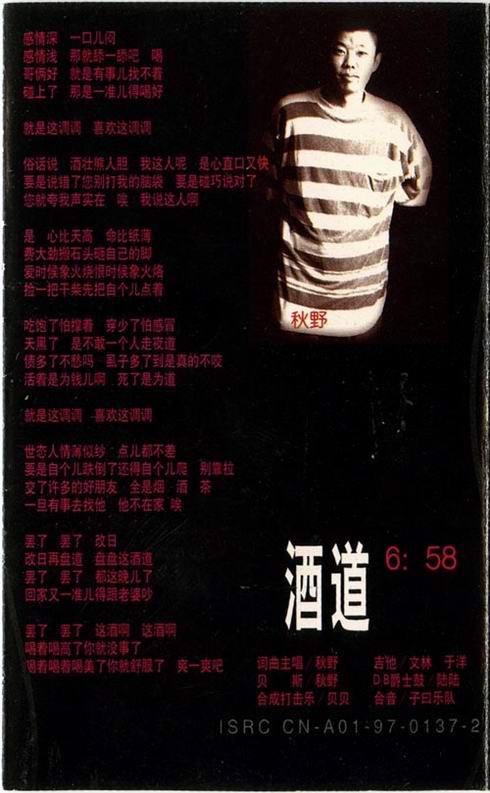

《第一册》当中唱片内页

参与《摇滚北京3》的子曰乐队

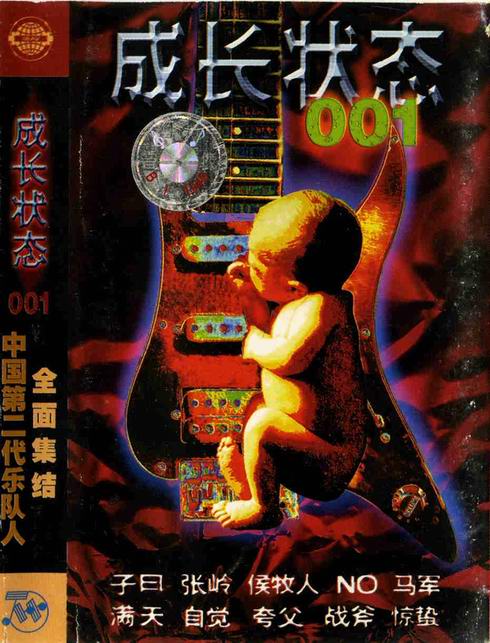

合辑《成长状态》当中收录了作品《乖乖的》

从子曰乐队开创的“相声摇滚”,到人尽皆知的“脑XX”广告,秋野一直给人幽默诙谐的印象。这也是十三月唱片的老板卢中强找他扮演《那一夜,我们要搞音乐》主角的原因,对于这部拥有喜剧成份的话剧来说,若想选择一个懂音乐的人来扮演其中戏份较重的音乐总监,很难想到比秋野更合适的人,无论嗓音条件还是舞台表现力的可塑性,都会让这个圈子里的其他歌手相形见绌。

这部有“行业挽歌”之称的话剧将一个颁奖典礼的彩排现场还原,通过进程当中发生的事情再现今天音乐产业衰败的问题。当中没有讽刺,而是将这个圈子的潜规则进行改头换面的重现,同时欢迎各位观众对号入座。

4月下旬的一天,愚公移山酒吧被布置成了灵堂,这不是为某人送葬,而是《那一夜,我们要搞音乐》的发布会现场,摆设这个灵堂是为了给那些看上去很美的各种音乐衍生品送葬。万晓利曾经唱了《这一切没有想象的那么糟》,事实上,这一切比想象的还要糟,所谓的唱片公司更像加工作坊,业内的研讨会也都变成了诉苦大会,甚至统治内地音乐产业十几年的港台模式也只能和快男超女一样,依靠萧敬腾、张芸京这样的选秀歌手生存。相比之下,在音乐兴盛时期一度低迷的戏剧市场越来越好,有媒体关注,有客户植入,不需要绯闻,也不需要露点。究竟是什么原因致使这样的转变,也许秋野能从十几年的个人经历当中说出一些原因。

问君摇滚几多愁

无论摇滚乐,还是更广义的音乐产业,这些年的情况有目共睹,就像一个尚未成年就被抛弃的孩子,自己摸爬滚打,但也混的不怎么样。可是在十多年前,情况截然相反。一盘普通合辑,不经过宣传就能卖15万张,这样的日子一去不复返。

秋野所在的子曰乐队就是在那时出道的,当时国内摇滚乐在他看来正值兴旺之时,“94到97年期间,内地摇滚乐处在最好的状态,甚至可以形容为这个领域的文艺复兴,摇滚拼盘里的那些乐队和原创歌手都是个性鲜明,没有千歌一调,现在拿出来都觉得不可思议。”

好景不长,当其中一些人进入商业循环的系统之后,摇滚乐的星星之火再也没能燎原。“魔岩三杰”的例子十分典型,他们是港台唱片产业操作模式最初的受益者,同时也成了最终的受害者。因为港台操作模式是根据自身市场形成的体系,当他们在内地推销这套体系的时候,没有因地制宜,忽略国内摇滚乐的生存环境,将大笔资金注入录音和宣传环节。这样的大手笔对于经济水平较高的港台地区能够如鱼得水,但对于刚刚步入市场经济的大陆地区来说,没能顺天应人。“内地严格地说是穷怕了,突然看见这么多钱,就昏了,本来拥有心灵的东西,一旦有钱之后就变味了。”

按理说,摇滚乐不应是寒酸落魄的产物,但它在大陆却陷入了这个怪圈。穷富之间的转变之中,摇滚乐手的心态也随之更改,舞台表现和生活方式在这个时候日渐脱节。当时圈子里十分流行“死磕”一词,强调那些因为理想产生的激情,而今摇滚乐更注重一时的痛快,至于理想则是一种阶段性物质需求。“十几年前,如果一个人说自己是搞摇滚的,别人觉得你是一个对生活毫不妥协战士,羡慕你,而今则对你报以同情的目光。我一直认为,摇滚乐对我来说是理想,可以一辈子去追求,不仅在舞台上,生活当中同样如此。”

一锅泔水向东流

2002年,子曰乐队出版第二张唱片,那时网络下载的威胁已经超过了盗版。他们花了14万元的制作费用,但卖给京文出版发行时只拿到了6万元。“MP3已经出现,我意识到了衰败,等待iPod和彩铃出现的时候,这个行业就完蛋了。以前还能收回一半投资,现在连一半都拿不到。音乐人和音乐的关系只发生在创作过程中,一旦拿出家门,就和你没关系了。许多网站用你的作品赚钱,但是连招呼都不打,所以有了汪峰和A8的官司,卢中强也打算和百度打官司。这不是行业之间的问题,而是文化著作权保护的立法问题,其实我们所有人都有著作权的意识,但有些人却在钻法律的空子,结果就是艺人无法受到法律保护,连饭都吃不上,更别谈创作了,久而久之,市场上也不会再出现有意思的东西。”

面对这样的窘境,秋野只能选择另外一种方式养家糊口——做配乐。第一个作品便是“脑XX”广告,也是秋野最为知名的作品。“汪峰站在台上,别人都唱‘我要飞得更高’,我站在台上,别人都唱‘今年爸妈不收礼’。”之后他还参与过不少影视剧配乐,比较有名的包括《射雕英雄传》、《鸡犬不宁》以及近期的《奋斗》。

曾经的一江春水变成现在的一锅泔水。审美开始扭曲,远离音乐本质,只有外观的享受,没有内心的交流。在一个娱乐至死的年代,可以拉近情感的艺术反倒让人与人之间的距离越来越远。“不得不说,这和港台模式有关,其实我也喜欢港台音乐,当年正是因为听了罗大佑、齐秦和李宗盛,才决心做音乐。他们在自己的地方能做出有人情味的东西,一旦进入内地市场之后就开始变质,浮躁、贪婪,忽略艺术本身富有的社会责任。”

音乐社会功能的减少,直接造成精神寄托的失去,有情有义的东西不复存在。从超女开始,审美一塌糊涂,人与人之间的尊重开始淡薄,所谓的艺术家以为有了话语权,用自己的审美控制环境审美,告诉每一个人审美应该是什么。“我想那些评委们不会对自己孩子这么说话,但为了博取观众的开心,就要牺牲那些选手的快乐。他们也曾找我去做评委,我直接拒绝,因为我没资格评价他们,自己都找不着北,还不知道这里面是怎么回事儿,叫我怎么好意思去告诉他们应该如何如何。”王硕/文

对话秋野:

曾经音乐市场状况良好的那一阵,戏剧市场颓靡,如今正相反,你怎么看待这种反差的形成?

和网络有关,速度化的生活让人们疲于奔忙为了一日三餐,网络制造出来的东西恰恰缺乏人性。就像快餐一样,汉堡包吃多了也觉得腻味,于是观众需要心态的回归。所以戏剧舞台和音乐节这几年特别火。就连我们也不愿意老在北京演出,感觉就是在杀熟,台下永远是那帮老面孔,掌声都变成了面子,激情一去不再,所以必须改变演出形态。

拿什么拯救目前音乐产业的低靡现状?

拯救不了。这不是我们的能力范围之内的事,音乐人在这个行业里是牺牲品,唯一能做的就是自救。老式唱片模式已经完蛋,昔日的表演形式也将跟着完蛋。俗话说穷则变,变则通,这个话剧就是一次尝试。严格地说,我们算是比较积极的音乐人,努力尝试全新的方式,这次和戏剧搭界其实并没有脱离舞台,与过去一样,也在和观众互动。这种模式真正想表达的是存在状态和概念,唱片对于这种模式来说只是宣传品。同时,戏剧的好处就是没有中介,直接看到上座率,没有所谓的唱片公司、发行商、乐评人,很多误导已经不需要了,观众现场反应是最说明问题,这是在拿才艺和观众直接交流,如果他们嘘你,肯定是你做得不好,要么选择退出,要么继续努力。今后我们希望把这个话剧浓缩成45分钟的版本,拿到音乐节去演,而不再是传统的闷头唱歌。

你觉得中国摇滚乐或者说内地流行音乐现在最需要的是什么?

安静和淡定。各个行业都是如此,文化更需要这些东西。所谓文化,一定是沉淀以后产生的东西,我们的心态要不急不躁,才能发现神迹,如果总是慌头慌脑、心急火燎,神迹是感觉不到的。没有这个,就做不出文化,感觉不到由你而来的状态。

从观众的角度来讲,现在的观众和十几年前的观众有什么区别?

那时候观众跟我们一样,如果喜欢什么东西,就是狂热的喜欢,状态十分纯粹,要么Yes要么No。现在观众很包容,看见这个人站在台上就行了,唱的好不好没关系。我来就是娱乐,就是看热闹,至于下一个节目是超女还是钢管舞,都无所谓。换句话说,是非概念越来越模糊,而十几年前的观众是有好恶的,如果你搞摇滚乐跳钢管舞,那个演员肯定要挨揍,现在就是大舞台,只要卖力气,怎么着都行。

如今老百姓相信名气,不考虑艺术,许多非常优秀的音乐出不来也是这个原因。十三月的马条刚刚出了专辑,投资30万,做的很好,媒体宣传也够,很多电台DJ主动播放他的歌,但发行之后就是见不着钱,坐火车硬座去巡演,到了广州连火车票都买不起。

怎么看待国内新乐队越来越喜欢唱英文这件事?

因为有了Internet,唱英文可以让更多的人听到,拥有部分国外歌迷。还有一个原因,如果你只唱国语歌,会失去国外演出的市场,老外站在台下只知道傻跳,不知道你唱什么。过去我们在国外演出时也一样,华人居多,老外们从头到尾都用一种诡异的眼神看你。但他们更懂得感受音乐,觉得你是Super

Star,国际巨星。他们对于国际巨星的判断标准是听没听过这样的东西,因为西方人推崇原创,只有你做的东西之前没有出现过,那你就是最牛的。不像中国,接触过的形式才能得到承认,否则就什么都不是。

国内新乐队当中有你喜欢的吗?

有。不过近几年看演出很少,可能有些优秀的乐队我不知道。现在他们的信息量比我们那时大,但依然还是Copy阶段,没有那种一听就知道是你的东西,缺少与众不同的感觉。我特喜欢阴三儿的《老师好》,先不谈他们所谓的社会责任,只谈状态。这个状态至少让我感觉到一种真实,不是无病呻吟,不是哗众取宠。很多新乐队没到这种状态,还是在模仿。但是这年头扒带子太容易了,回家练两天就成了,如果从表达方式听不到内涵,那么也只能算作一种形式而已。

那么南城二哥呢?

他们选择的方式很好,但我觉得这东西毕竟还是音乐,能被人记住的不是调侃,而是一直萦绕在脑子里的旋律,要知道,好的旋律可以跟人一辈子。他们如果再音乐化一点儿,我觉得会更好。

|