|

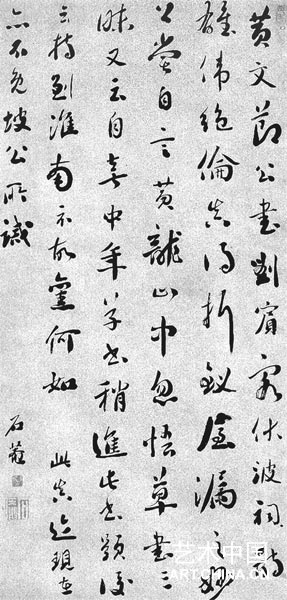

刘墉书法

咸丰十一年七月初一夜里,曾国藩两次梦见乾隆朝大学士刘墉。他在当天的日记中记道:“二更四点睡。潘弁值日。梦刘石庵先生,与之畅谈数日。四更因疮痒,手不停爬。五更复成梦,又梦刘石庵,仿佛若在行役者,说话颇多,但未及作字之法。”同治七年八月初四夜他又一次梦见刘墉:“二更三点睡,梦刘文清公,与之周旋良久,说话甚多,都不记忆,惟记问其作字果用纯羊毫乎,抑用纯紫毫乎?文清答以某年到某处道员之任,曾好写某店水笔。梦中记其店名甚确,醒后亦忘之矣。”

“刘石庵”、“刘文清公”,指的都是刘墉。曾氏一连三次郑重其事地记下梦中与人见面情形及谈话内容,这种情况在他的日记中极为少见。他为什么对刘墉如此情有独钟呢?这并非因为刘墉地位高名气大,更非因为刘墉生前逸事趣闻多,而是因为刘墉是曾氏心目中极为推崇的书法大家。咸丰年间的梦话中没有谈到作字之法,从日记的字里行间来看,曾氏颇有憾意。同治年间的梦境里,他似乎在着意补救,细问刘平日写字,到底是用纯羊毫还是纯紫毫,甚至说到了哪家店里的笔好,只可惜忘记了店名。揣摩曾氏的心情,若未忘记,好像他会寻找这家店去买笔似的。这三番梦境,尤其是第三次,真是活灵活现地显示出曾氏对书家刘墉的崇敬之心。

曾氏看重写字,故而他关心刘墉的用笔。当年,身在京师的他常常买笔寄笔。他家中四个弟弟用的笔,大部分是他在京城买的。他的一些京外朋友,也常常获赠他寄的笔。道光廿四年十二月十八日,曾氏在给诸弟的信中写道:“去年树堂所寄之笔,亦我亲手买者。春光醉,目前每支大钱五百文,实不能再寄。”此信为我们提供了两个关于笔的宝贵史料:一是当时北京城里有一种名字叫春光醉的好笔,二是这种笔每支要卖大钱五百文。五百文钱是个什么概念呢?曾氏有封家信里说过这样的话:“朱尧阶每年赠谷四十石……小斗四十石不过值钱四十千。”(道光廿六年正月初三禀父母)由此可见,小斗一石值钱一千文。一支春光醉的毛笔与半石谷相当,的确价格不菲。曾氏当时只是一个从五品小京官,年薪不过八十两银子,难怪他“不能再寄”。

曾氏长期供职翰林院。翰林乃皇帝的文学侍从,把字写好,是他的本职工作。曾氏看重写字,固然有此种缘故在内,但更重要的是他酷爱书法艺术。从传世的家书和日记中,可知他曾经下过大力气临帖摹帖,对古今书法涉猎甚广,钻研颇深。他早年能写一笔端秀的楷书;中年之后的行书,笔势刚硬陡峭,结体凝重谨饬,自成一家。在他的教育和影响下,他的弟弟国荃、儿子纪泽都写得一手好字。在今人编辑的清代书法家名录上,他们都占有一席之地。曾氏的后半生是在戎马倥偬的军营中度过的。军旅生活既紧张又枯燥,几乎没有什么娱乐活动。偶尔看到古代名家的书法作品,则给他带来片时的愉悦。有人于是投其所好,主动送来前人书法中的珍品极品。对这些珍稀,尽管他心里十分喜爱,却不肯收受。咸丰十一年正月廿二日,他的日记里记载这样一件事:安徽休宁县令送给他一本王羲之字帖,收藏家已鉴定为宋代淳化祖本,而且系唐代所刻。曾氏说此帖“神采奕奕,如神龙矫变,不可方物,实为希世至宝。余行年五十有一,得见此奇,可为眼福”。他观赏了一会儿后,依旧退还给主人,并在日记中写下“世间尤物不敢妄取”八个字。这八个字常常令我想起,感慨良多。古往今来,有多少聪明能干之人,恰恰就败在妄取尤物之上!

在清朝前辈书法名家中,曾氏最为敬重的就是这个令他魂牵梦绕的刘墉。他认为刘墉是有清一代真正的书法大家。对于大家,曾氏有他的判定标准。他说大家的作品,应该无论是外在的面貌,还是内里的精神,都要与别人完全不同。清代的张得天、何义门虽是有名的书法家,但他们的字未能形成自己的面貌特色,故不能称之为大家,只有“如刘石庵之貌异神异,乃可推为大家”。

刘墉的字用墨厚重,貌丰骨劲,个性鲜明。曾氏时常面对其书法作品谛视把玩,从中悟出不少艺术精义。咸丰十一年六月十七日,他在日记中记下自己观赏刘墉字帖的体会:“看刘文清公《清爱堂帖》,略得其冲淡自然之趣,方悟文人技艺佳境有二:曰雄奇,曰淡远。作文然,作诗然,作字亦然。若能含雄奇于淡远之中,尤为可贵。”

“含雄奇于淡远之中”,这句话说得多好!这是一个美学命题,道出艺术的极高境界。同时,它也是一个哲学命题,揭示出人生的极高境界。曾氏第二次出山后,一改过去矫枉过正、雷厉风行的办事作风,而奉行寓刚于柔、内方外圆的儒道互补的理念。其晚年的人生境界,则更近于炉火纯青。不可否认,长期的书法艺术熏陶,对他进入化境也起了重要的辅导作用。

曾国藩书法

|