|

三、“情”在书写中的作用

搞书法,书写者在书写的过程中,是有一种情感在里面的。没有情感,没有思想准备,或者心里不痛快,或者手头上还有别的事,硬逼着他写,那是出不来好作品的。正如东汉大书法家蔡邕所言:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也。”可见古人早就认识到这一点了。唐代的孙过庭在《书谱》中也专门谈到这个问题,有五合五乖之论:“神怡务闲,一合也;感惠循知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手阑,五乖也。乖合之际,优劣互差。”并进一步指出:“得时不如得器,得器不如得志。”现在重温这些话,仍感到很精辟。事实上也是这样,我们写一张字,如果今天情绪好,这张字写得就好,如果情绪不佳,可能就写得不好。所以说,作者的情感和心境,与书法作品的实际效果及其风格面貌,是有密切关系的。

鉴于此,丰富自己的情感世界,加强情操的陶冶与修炼,对增强书法效果,就不是可有可无的事情了。人们的情感世界是极其丰富、复杂、细腻、微妙的,不同的时间、地点、场合,不同的性别、年龄、职业,都有相应的差别和变化,因此,秉笔作书,就不会不渗透到字里行间。人们熟悉的著名的行书《兰亭序》和《祭侄稿》,就是在不同的情绪状态下写成的,前者的笔情墨趣是轻松的、欢快的、散逸的;而后者却是沉郁的、悲忿的、凝涩的。恰如祝允明所说:“情之喜怒哀乐各有分数:喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。”以这两个帖对照观之,此论是不无道理的。当然,丰富的情感世界,自有情调的高低之别,亦有情趣的雅俗之异,只有追求高情逸趣,才能使笔下融进高品味、高格调、高气韵,出笔不凡,使人刮目。能够达到这样,除了在笔墨技法上狠下功夫外,还须在三个方面不懈努力:

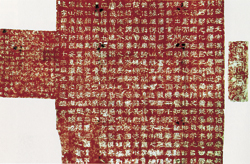

《西狭颂》

一是不断提高自己的文化、文学和艺术方面的素养。不能说有广博的文化知识、丰厚的文学底蕴,通晓艺术规律,就能写出好的书法。但优秀的书法作品,必须以此为凭藉,古今大家,传世名作,无不若此。中国书法是以中国文化为母体、为背景的,离开这一点,作为一门独立的艺术,很难有存在的余地。

二是要自觉地陶冶美的情怀。美的情怀首先是以真为前提的,要表露本心,要求内心世界与外在表现的一致性。虚情假意与情真意切、矫揉造作与真心实意永远水火不容、南辕北辙。正所谓“强哭者,虽悲不哀;强怒者,虽严不威;强亲者,虽笑不和”。这种虚伪的情感,只能使人厌恶,是从艺者之大忌,书家亦不除外。我们观看书法杰作,在惊异笔精墨妙、功力深湛的同时,不能不为其透达出来的自然的、生动的、真实的情感所折服。而那些矫情粉饰之作、故弄玄虚之作、胡蒙唬骗之作,因为缺乏真实的感情和深厚的底蕴,是没有任何欣赏价值的。陶冶美的情怀,需要提高审美力和鉴别力,能够分清什么是高雅的、什么是低俗的,什么是精美的,什么是粗劣的。眼界宽了、境界高了、修养深了,自能超尘脱俗,不落平庸。

三是要积极接触社会与自然。于由社会实践和自然万象构成的大千世界中,观察体悟,总结、概括、提炼艺术养分,吸收运用,获取创作的灵感和激情。唐代大文学家韩愈在评论张旭的草书时说:“喜怒、窘穷、忧悲、愉快、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。”这里,既说明了“情”与“书”的关系,“书”依凭于“情”,“情”发之于“书”。同时,也讲到书法与社会、自然的联系,通过种种人生和自然现象,获得书写中的启发和彻悟。这样就使书法,尤其行书、草书蕴含着更多的“信息量”及其生命体验,不仅仅是点、画、线条的简单组合,而是人生况味的写照了。我们观赏作品,使人产生丰富的联想,感到优美动人,也正是书者的情熔铸在点画线条中,与观者产生了联系并引发共鸣。高妙的书法历久不衰,百看不厌,常看常新,这就是它特殊的魅力之所在。

颜真卿 《多宝塔感应碑》

|